(2019-12-04 初出)

前にも書きましたが、私が学生の頃、「福音派」とか「正統プロテスタント」とか「教派ではありません」とか自称するキリスト教原理主義者や聖書カルトたちが学内にいて、さかんに「伝道」していました。「何々派と言うのは分派した団体であって、私たちは派ではありません。聖書に書いてあることをすべて文字どおり正しく信じていますから、教派ではなく純粋なキリスト教です」などと称するグループまでいて、特にこの「教派ではなく純粋なキリスト教」派が強力でした。

それは、地獄の恐ろしさをことさら強調し、信じなければ永遠の地獄の火で永遠に焼かれるのだと恐怖心を煽って人を引っ張り込むような、恫喝的な「伝道」をする人たちでした。イエスの教えよりも神の愛よりも、地獄の恐怖で頭が一杯なようでした。

真面目な学生が何らかのきっかけでマインドコントロールされてしまったのかもしれません。

たとえて言うなら吸血鬼にやられた人が自分も吸血鬼になって吸血鬼を増やしてゆくように、カルト教会の被害者がカルト信者になって被害者を増やしているように見えました。説得を試みたのですが「あなたはキリスト教というものがまるで分かっていませんね」とか、「あなたには信仰がないからそんなことが言えるのです」とか、「あなたは救いの中にいないようです」とか言われて叱られただけでした。どうも、専門的なノウハウを持つ人でないと説得は難しいようです。1980年代の半ば、私は二十歳の学生でした。当時は今のような大学のカルト対策や相談窓口もなく、どうすることもできませんでした。

ちゃんとした教会の牧師さんに相談したこともありますが、こんなふうに言われました。

「たしかに、福音派の中にはかなり極端なことを言う人もいますね。地球が出来たのは紀元前4004年でそれ以前の歴史はないとか、天地創造の事実をごまかすためにサタンが化石を造ったのかもしれないとか。そういうことを本気で言っている人たちと正面から議論しても仕方がないんです。私は、『ああ、そうですか』とかわして、本気で議論しないことにしています。労力の無駄ですし、他教派の悪口を言っているなんて言われたくないですしね」

そう言われても、特に「教派ではなく純粋なキリスト教」派がやたら議論を吹っかけてくるんで、私は受けて立ちました。

でも、フェアじゃないですね。あっちは何人もで私を囲んで、自分たちの主張をまくしたてるんですから。

彼ら:あなたは誤解しているようですが、救われるのは正しい聖書信仰に立つ本当のクリスチャンだけです。

カトリック教会は聖書にないことを教えているので正しいキリスト教ではありません。日本基督教団などのリベラルな教派も、聖書を文字通り信じていないので、正しいキリスト教ではありません。

救いの中にあると言えるのは聖書に書いてあることをすべて文字どおり正しく信じる本当のクリスチャンだけです。

私:あなた方のような特に保守的なキリスト教はごく少数です。世界的にはカトリックが多いし、現代のプロテスタントも主流派はリベラルです。

彼ら:正しさは数の問題ではありません。数が多くとも、間違った聖書理解では救われません。

サタンは巧妙に人を惑わします。キリスト教会やキリスト教の団体、キリスト教系の学校にまでサタンのパン種が入り込んでいます。サタンの影響下にある間違った聖書理解に惑わされてはいけません。

聖書をすべて文字どおりに信じ、正しい聖書信仰に立つべきです。

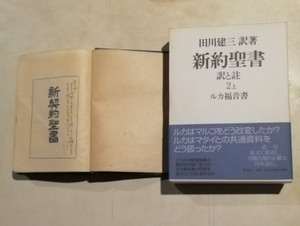

私:文字通りに信じると言うなら、あなた方は聖書のこの箇所をどう読むのですか。(鞄から「口語訳聖書」を取り出して)

「 3:19こうして、彼(キリスト)は獄に捕われている霊どものところに下って行き、宣べ伝えることをされた。 」(ペテロの第一の手紙 口語訳)

死後に捕われている霊にさえ福音が宣べ伝えられるのに、まじめに生きた異教徒には救いのチャンスがないと言うのですか。

彼ら:それは万人救済論を主張する間違った信仰の人たちがよく引用する箇所ですね。浅い聖書の読み方で誤って解釈される代表のような箇所です。

よく読んでください。「捕われている霊たち」とありますが、どこにも黄泉(ハデス)とは書かれていません。そこは黄泉ではなく、地獄に送られる霊たちが捕われている獄と考えられます。19節に「宣べ伝えた」とか「福音を伝えた」とか意訳される語が出てきますが、原文に福音伝道という意味はなく、単に「宣言した」という意味の言葉が使われています。イエス様は地獄に送られる霊たちに向かってご自分の勝利を宣言されたと読むのが正しい聖書信仰です。異教徒や未信者には、一切救いはありません。生きているときにクリスチャンにならなかった人でも死後に救われるチャンスがあると考えるのは間違った聖書解釈です。もし死後に悔い改めができるなら、この世で信仰する意味がなくなります。

しかもこの箇所はノアの方舟の時代に従わなかった霊たちのことであり、その後の死者の霊のことにはまったく触れていません。

私:納得できません。地獄に行く霊とはどこにも書かれていないじゃないですか。ノアの方舟のときに従わなかった霊たちを代表に挙げ、神に従わなかった霊たちでさえ死後に福音を聞くことができる、と言っているのではないのですか。

それに、3章19節に福音という言葉が出てこないにしても、4章6節にはこうも書いてあります、「4:6死人にさえ福音が宣べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間としてさばきを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためである。」(ペテロの第一の手紙 口語訳)

こっちには福音という言葉が出てきます。

彼ら:あなたはずいぶん聖書を読んでいるようですが、キリスト教の初歩的なことも分かっていないようですね。あなたには信仰がないからそんなことが言えるのです。正しい信仰に照らして読むなら、死後の悔い改めという発想は出てきません。

その箇所でいう「死人」というのは、生きているうちに福音を聞いて信じ、今はもう死んでいる人という意味です。生きているうちに福音を信じなかった人に死後に福音が宣べ伝えられることなど、ありえません。

このあたりまでは、一応、議論でしたが、そのあと彼らの一方的な話を延々と聞かされました。

それで感じたのは、彼らが地獄をとてもとても恐れていることでした。

延々と持論を聞かされたあとで、私も反撃に出ました。

私:あなた方の話は、とても極端な、超保守派の聖書理解で、そのような考えの教派は少数だと思います。

彼ら:何度言ったらわかるのですか、私たちは教派ではありません。聖書を文字通り信じる正しいキリスト教です。

私:いえ、教派ではないと主張する教派です。あなた方は、聖書を信じていると言いながら、人間が作り出したイデオロギーを信じているようです。あなた方に救いの実感がありますか。イエス・キリストによって救われているという喜びがありますか。自分の救いの確信がありますか。

私に延々と「説教」していた人の顔が青ざめ、震えているのがわかりました。

彼らの中心人物が、震えながら、怖い顔で言いました。

「私は、本当に自分は救いの中にいるのだろうかと思うときがあります」

本音だったのでしょう。青ざめた顔でさらに言いました。

「でも、もし私が救いの中にいないなら、あなたは私以上に救いの中にいません!」

彼らは、自信たっぷりに語るのに、自分は本当に救われているのだろうかとおびえながら「信仰」していたのです。もし救われていなければ、永遠の地獄で永遠に焼かれてしまうという恐怖におびえていたのです。

私はさらに説得を試みたのですが、彼らはまったく聞く耳を持ちませんでした。

彼らには、先に答えがあるのです。聖書にどう書いてあっても、自分たちの答えに合致するように解釈してゆくのです。

当時の私は彼らを思いやる余裕もなく、とり囲まれてとっちめられて、しまいに頭に来て言いました。

私:あなた方は神は唯一だと信じているのでしょうが、そんなことは悪霊たちだって知っています。イエス様は聖なるお方だと思っているのでしょうが、悪霊たちもそれを知っておののいています。はっきり言います。あなた方の信仰は悪霊のレベルです。終わりの日にイエス様はあなた方に『わたしはあなたがたを全然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行け』とおっしゃることでしょう。

彼ら:今の言葉ではっきりしました。あなたは正しい聖書信仰を侮辱し、聖霊を冒とくしています。聖霊を冒とくする者は決して許されることがありません。あなたは決して救われることがなく、永遠の地獄で永遠に苦しむことでしょう。

私:その言葉は、そっくりそのままあなた方にお返しします。あなた方の信仰は悪霊のレベルですから。終わりの日に、仏教徒もイスラム教徒も無神論者もアブラハムの食卓につくときに、あなた方は炎の中で泣いて歯ぎしりすることでしょう。

当時の私は、彼らが原理主義者・聖書カルトだという認識もありませんでした。福音派の中の特に保守的な人たちくらいに思っていました。それに、彼らの思考もよくわかっていませんでした。

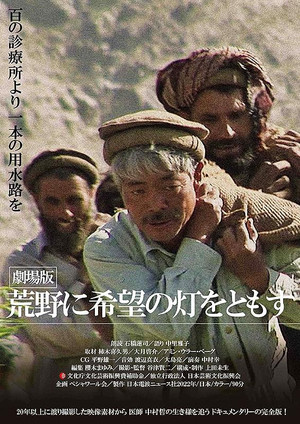

その思考パターンが見えてきたのは90年代にジェームズ・バー著『ファンダメンタリズム』を読んでからです。また、福音派と原理主義との見分けは、やがてなんとなく感じるようになりましたが、数年前に読んだマーク・R・アムスタッツ著『エヴァンジェリカルズ』ではっきり知りました。

東方教会の伝統的な考えの「キリストの地獄くだり」(黄泉くだり)も知りませんでした。

当時、ブルトマンの著作も読み始めていたのですが、聖書を書いた古代人の神話的な世界観、天界・地上・下界の三層からなる世界のイメージもよくわかっていませんでした。

また、その当時の私は、理屈のつけようで聖書の言葉を引用してまったく正反対の主張もできるということがよくわかっておらず、聖書の御言葉を慎重に検討すれば正しい理解に行きつくような、そんな思いがありました。

今なら言えます。

彼らが言う「神様」はいません。

神様はいないと言うのではありません。

原理主義者やカルトが言う意味での「神様」はいないのです。

そのような「神様」はいないのだから、おびえることはありません。いない者が、人を審いたり、地獄に突き落としたり、地獄の火で永遠に焼いたりすることはありません。いないのですから。

一部の人間が、聖書をこねくり回して、屁理屈で作り出した「神様」を恐れることはありません。そんなものは人間が頭の中で作り出した偶像ですから。

なぜいないと断言できるのか。それは、福音書から察せられるイエスのメッセージと明らかに食い違うからです。

イエス・キリストは、地獄に送られる霊たちが捕われている獄に行って自分の勝利を宣言したりするのでしょうか。何の救いも希望もなく、今から悔い改めるチャンスもなく、あとはただ地獄に送られて永遠に焼かれる哀れな霊たちの所にわざわざ行って、勝ち誇るのでしょうか。

原理主義者やカルトは、自分たちがそういう価値観だから、自分たちの価値観をイエスに当てはめているのではありませんか。

原理主義者やカルトの見解には非難すべき点が多数ありますが、この一点だけ見ても、彼らが言う意味での「神様」はいないと断言できます。

(伊藤一滴)

ちょっと補足します。

上記の、「教派ではなく純粋なキリスト教」派に反論した私は、二十歳の私です。

今なら、「神話的な世界観の中で生きていた古代人の表現を引っ張ってきて、人は死んだらこうなりますなんて言ってもしょうがないですね。人が死んだらどうなるかなんて、誰も断言できないのですから。でも、キリスト教には希望があります」とでも答えるでしょう。まあ、包括主義か、多元論か、あるいは別な何かがあるのか。

私は万人救済論者ではありませんよ。万人ではありません。神のみこころにかなう人たちに救いがあるのです。その人がクリスチャンであろうが、なかろうが。

「イエス・キリストは、地獄に送られる霊たちが捕われている獄に行って自分の勝利を宣言した」なんて言っている人たちに、はたして、本当の救いがあるのでしょうか。

なお、死者が行くとされる「よみ」は、黄泉と書いたり陰府と書いたりしますが、意味は同じです。パソコンで変換したら黄泉と出たのでそう書いただけで、何か意味があって黄泉と表記したわけではありません。戦前の文語訳聖書以来ずっと陰府と書かれることが多いので、もし戸惑われた方がおられたらすみません。新約ギリシア語のハデスのことです。英語のHades(ヘイディーズ)です。

それと、ノアの方舟は最近は箱舟と書くことが多いようですが、方舟も箱舟も同じものです。

(2019-12-04 掲載分をそのまま再掲)

追記 2027.3.27

ジャン・カルヴァンの主張の中に「多数意見だから正しいとは限らない」という意味のことが書いてあり、私が学生時代にキリスト教原理主義者(あるいは聖書カルト)たちから「正しさは数の問題ではありません」と言われたのを思い出しました。

もちろん、多数意見が必ずしも正しいとは限らないのは事実ですが、「多数意見だから間違っている」とは言えません。

実際は多数意見の方が大筋で正しい場合が多いのです。

聖書には、「正しさは数の問題ではない」とか、「多数意見だから正しいとは限らない」とか、はっきり書いてある箇所はありません。

ただし、次のような箇所はあります。

「多数に従って悪に加わってはならない。」(出エジプト記 23:2 新共同訳)

「人の目にはまっすぐに見える道でも、それは死に至る道となることがある。」(箴言 14:12 新共同訳)

「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は広く、その道も広々としており、そこから入る者が多い。しかし、命に至る門は狭く、その道も細い。それを見いだす者は少ない。」(マタイの福音書7:13~14 新改訳)

「わたしがあなたがたを世から選び出したのです。」(ヨハネの福音書15:19 新改訳)

「この世と調子を合わせてはいけません。」(ローマ人への手紙12:2 新改訳)

どうも、原理主義者・カルトは自分たちの正しさを確信し、「多数派は間違っている」「世は間違っている」と信じ込んでいるようです。自分たちは少数派で世とは違う特別な存在である、世の人々がわかっていない真理を我々は信じている、だから正しい、ということのようです。

現代のキリスト教の多数派であるエキュメニズム派(カトリックや主流派のプロテスタント)は間違ったキリスト教で、真理の側である少数派の自分たちこそ正しい、となるようです。

彼らは「真理だから少数派」なのではなく、「イエスのメッセージとは異なる特異な主張を掲げているから少数派」なのに。

グーグルをお使いの場合、次の検索でほぼ確実に私の書いたものが表示されます。

ジネント山里記 site:ic-blog.jp(検索)

(スポンサーの広告が出てくることがありますが、私の見解とは一切関係ありません。)

過去に書いたものは、こちらからも読めます。

http://yamazato.ic-blog.jp/home/archives.html