大震災から1年(「悲しみと悲しみの過程において」)

大震災から1年。

多くの問題が未解決のまま残されており、私は、重い気持ちで1年目を迎えました。

「建築」の分野では、火事場泥棒的な悪徳業者はだいぶ淘汰されてきたようですが、被害の大きさを思うと、残された課題も多いです。

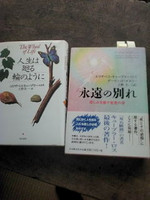

エリザベス・キューブラー・ロスとデーヴィッド・ケスラーの共著『永遠の別れ』[日本教文社]を読んでいます。原題は「悲しみと悲しみの過程において」で、この悲しみというのは、英語のグリーフ(身近な人を失うなどの非常に深い悲しみ)です。悲嘆とも訳されます。

大震災で身近な人を亡くし、心に深い痛手を負っている人がたくさんいます。

もちろん、悲しみを癒す特効薬などありませんし、悲しみを越えてゆくのに必要な時間も、人により、状況により、かなり異なることでしょう。

それでもこの本は、今の日本の状況への答えのヒントになるのではないかと思い、読んでいます(特に第4章「特殊な喪失体験」の中の「災害」の箇所など)。

キューブラー・ロスの最初の著書『死ぬ瞬間』[読売新聞社](原題は「死と死にゆく過程において」)では、死にゆく人の心の五段階が述べられていますが、『永遠の別れ』には、残された人が、深い悲しみを越えてゆく心の五段階が出てきます。

『死ぬ瞬間』はターミナル・ケアの分野で、『永遠の別れ』はグリーフ・ケアの分野、と言えます。

どちらも良書です。ただし、日本語版の題名は不満です。

『死ぬ瞬間』の内容は原題のとおり「死と死にゆく過程」に関するものであり、「死ぬ瞬間」そのものについて論じたものではありません。彼女の「死ぬ瞬間」に関する見解は自伝『人生は廻る輪のように』などに出てきますが、医療や福祉の話ではなく、神秘的な話です。分類するなら宗教に近い話です。

『永遠の別れ』にしても、内容は「悲しみと悲しみの過程」についてであり、キューブラー・ロス先生ご自身は、死を永遠の別れとは考えていませんでした。彼女は、霊や死後を信じていましたから、死ぬときには先に死んだ人と再会すると言うのです。「死は存在しない」とまでおっしゃっていて、「永遠の別れ」という発想はエリザベス・キューブラー・ロスにはありません。

私も、霊や死後を信じないより信じたほうが、残された人たちの慰めになる、癒しになる、と思います。

霊や死後が「嘘も方便」なのか、それとも「真実」なのか、いつか、わかる日が来るのかもしれません。

今の段階では、仮に方便だとしても、霊や死後を信じることが残された人たちの慰めになり癒しになる、と言うことは出来ます。

そして、これも以前から言っていることですが、神や仏が存在してもしなくとも祈ることには意味があるし、死者を追悼することには意味がある、と思います。

特定の宗教の形式でなければならないということではありません。ただし、深い悲しみの中にある人のところに、金銭が目当てのエセ宗教や排他的なイデオロギーを持つ原理主義宗教が接近してくることがありますから、これは、警戒する必要があります。

気持ちが重いですし、私の心の中も、整理されておりません。

まとまりのないことを書いてしまいましたが、震災に関して、私の心がまだ、まとまりのない状態です。

(伊藤一滴)

コメント