十字架で死んだイエスはどこへ行ったのか

「十字架で死んだイエスはどこへ行ったのですか?」と聞かれたら、多くのクリスチャンは、「陰府に下りました。そして3日目に復活なさったのです」と答えるでしょう。

使徒信条にこうあります。

我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。

我はその独り子、我らの主、イエス・キリストを信ず。

主は聖霊によりてやどり、処女(おとめ)マリヤより生れ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて生ける者と死にたる者とを審きたまわん。

我は聖霊を信ず。

聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の赦し、身体(からだ)のよみがえり、永遠(とこしえ)の生命(いのち)を信ず。

アーメン

(※1)

使徒信条には、はっきり、「十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり」とあります。

でも、ルカによる福音書にはこう書いてあるんです。

23:39十字架にかけられた犯罪人のひとりが、「あなたはキリストではないか。それなら、自分を救い、またわれわれも救ってみよ」と、イエスに悪口を言いつづけた。 23:40もうひとりは、それをたしなめて言った、「おまえは同じ刑を受けていながら、神を恐れないのか。 23:41お互は自分のやった事のむくいを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このかたは何も悪いことをしたのではない」。 23:42そして言った、「イエスよ、あなたが御国の権威をもっておいでになる時には、わたしを思い出してください」。 23:43イエスは言われた、「よく言っておくが、あなたはきょう、わたしと一緒にパラダイスにいるであろう」。(口語訳)(※2)

これだと、イエスはその日に死んで、その日のうちに、悔い改めた犯罪人と共にパラダイス(=楽園)に行ったことになります。陰府ではなくて楽園? それとも、楽園は陰府の中にある?

ペトロの手紙一(=ペテロ第一の手紙)にこうあります。

3:18キリストも、あなたがたを神に近づけようとして、自らは義なるかたであるのに、不義なる人々のために、ひとたび罪のゆえに死なれた。ただし、肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。 3:19こうして、彼は獄に捕われている霊どものところに下って行き、宣べ伝えることをされた。 3:20これらの霊というのは、むかしノアの箱舟が造られていた間、神が寛容をもって待っておられたのに従わなかった者どものことである。その箱舟に乗り込み、水を経て救われたのは、わずかに八名だけであった。 3:21この水はバプテスマを象徴するものであって、今やあなたがたをも救うのである。それは、イエス・キリストの復活によるのであって、からだの汚れを除くことではなく、明らかな良心を神に願い求めることである。 3:22キリストは天に上って神の右に座し、天使たちともろもろの権威、権力を従えておられるのである。(口語訳)(※3)

これだと、イエスは捕らわれている霊たちの所へ下って行ったことになります。

捕らわれている霊たちの所と陰府は別の場所だと言う人もいるのですが、使徒信条と整合させれば、捕らわれている霊たちは陰府にいたと考えるのが自然です。

いったい、十字架で死んだイエスは復活するまでどこに行っていたのでしょう?

数日であちこちをめぐったのでしょうか?

以下は聖書学の話ではありませんが、聖書の記述と使徒信条から、こういう解釈もできるという仮定の話です。

私(一滴)はそう信じているという話ではなく、こういう解釈もできるという仮定の話ですから、そのつもりで読んでください。

死後の世界(=陰府、ハデス)は、死者の行く広大な世界である。

その一部はリンボ(周辺・端)とも呼ばれ、辺獄とも訳されるが、この訳語は適切ではない。リンボ界は、ダンテが想像していたような寂しい場所ではなく、獄でもない。その中には至福の世界がある。悔い改めた犯罪人はイエスと共に陰府の中のリンボ界に行った。

死後の世界には捕らわれの霊たちもいた。それはノアの箱舟の時代に従わなかった霊たちに代表される霊たちで、地上で神に背いた者たちだった。イエスはこの霊たちの所に行って宣言し、彼らを解放した。囚われていたというだけで、苦しみを受けていたわけではない。解放の日を待っていたのだ。

解放されてどうなったのか? それはわからないが、神の国の実現の日を楽園で待っているのかもしれない。

イエスは十字架上で悔い改めた犯罪人を楽園に導き、囚われの霊たちを解放した後、地上に復活し、人々の前にあらわれた。

地上の人々に語った後、天に昇り、全能の父の右に座し、天使たちともろもろの権威、権力を従えておられる。やがて、生きている者と既に死んだ者を審くために再臨される。

つじつま合わせをすれば、このような説明も可能なのです。

リンボ界について聖書にはっきり書かれているわけではありませんが、聖書の言葉と使徒信条を総合的に考えれば、リンボ界は存在し、かつ、そこには至福の世界がある、という仮定も成り立つのです。(※4)

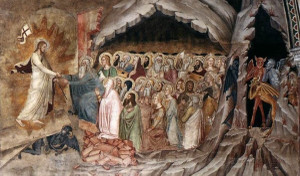

神に背いて死んだ人たちは捕らわれの霊となっても、イエスの宣言を受けて解放される。東方教会(正教会)には古くから「キリストの陰府への降下」(キリストの地獄下り)という考えがありました。

イエスはノアの箱舟の時代の霊さえも解放してくださったのだから、イエスは今も、これからも、捕らわれの霊たちを解放してくださる、と考えることもできます。

積極的に神に背いたわけではないが、キリスト教に出会うチャンスがなかった人たちや種々の理由でキリスト教信仰に至らなかった人たちも、リンボ界の中の楽園、至福の世界で時を待っている、と考えることも可能です。

(若い頃の私は、「最終的には、人はキリスト教信仰の有無にかかわらず、ほとんどみんな救われる」と思っていました。ただし、自称「福音派」の原理主義者やカルトだけは例外で、彼らだけは救われようがないと思っていたのです。彼らは、陰府に来てくださるイエス様さえも拒絶して追い返すような「正しい聖書信仰」なのだろう、そうやって自分から地獄に向かうのだろう。彼らだけは、どう頑張っても救われようがない」と思っていたのです。)

http://yamazato.ic-blog.jp/home/2021/11/post-5956.html

理屈のつけようで何とでも言えます。

実際、「神学論争」という言葉は、「理屈のつけようで何とでも言える」という意味で使われることもあるのです。

(伊藤一滴)

※1

ちなみに、「・・・生ける者と死にたる者とを審きたまわん」なのか「・・・生ける者と死ねる者とを審きたまわん」なのか、意味は同じでもこれで教派の違いが分かったりするんです。まあ、どっちでもいいんですが。私は最初に「死にたる者」と覚えたので、ついそっちが出てきてしまいます。

※2

口語訳聖書の「あなたが御国の権威をもっておいでになる時には、」という訳はネストレに従わずに異本の読みを採用しています。理由はわかりません。この訳だと、「あなたが再臨なさるときには、わたしを思い出してください」という意味に取れます。新改訳は「あなたの御国の位にお着きになるときには、」と、ネストレの通りに訳しています。こっちだと「天に昇って位についたときには、わたしを思い出してください」という意味になります。磔(はりつけ)にされた犯罪人が、イエスはやがて再臨されるなんて思ったんでしょうか? それ以前に、イエスは御国の位にお着きになるなんて思ったんでしょうか?

どちらにしても、「イエスは復活して昇天した、やがて再臨する」という教義の成立後、犯罪人の1人が語ったという形にして創作された話だと考えられます。つまり、どちらにしても、事実の記録ではないのです。

オリジナルは、ネストレが採用した読みなのか、日本の口語訳聖書が使った読みなのか。わかりませんけれど、どちらであれ、ルカの創作か、ルカ以前の創作です。マルコとマタイは犯罪人の1人が悔い改めたという話を知りません。だから、食い違っています。

※3

もちろん、十二使徒のペトロが書いた手紙ではありません。後代に何者かが書いた文書で、いきさつはわかりませんが、ペトロの作とされて正典に入りました。

今日、まともな聖書学者で、1ペトロ書や2ペトロ書を使徒ペトロが書いたと言う人はまずいません。

※4

精選版 日本国語大辞典「リンボ」の解説

〘名〙 (limbo) キリシタン用語。

① 洗礼を受けないで死んだ子ども、異教徒、キリスト教に接する機会のなかった人などの霊魂の行く所。 地獄と天国との間にあるという。

② 世の始めからの善人たちの霊魂が住んでいた所。

「リンボ界なんて、聖書のどこにも出て来ない。間違った異端の説だ」なんて言えないんです。

リンボ界は、公認された教義でなくとも、神学上の仮説にあります。多数意見ではありませんが、リンボ界には至福の場があるというのも、神学的には成り立つ仮説です。

聖書のどこにも出て来ないことを言うのは異端だと言うのなら、使徒信条だってそのままは聖書に出て来ないし、三位一体という言葉も聖書に出てきません。

聖書に出て来ない使徒信条や三位一体論の主張は「間違った異端の説」なのですか?

「あなたはリンボ界を信じる異端の信者だ」なんて言わないでくださいよ。

だいたい、私はこう信じているという話ではなく、理屈のつけようでこういう解釈もできるという「仮定の話」なのですから。

(アンドレア・ダ・フィレンツェ「キリストの陰府下り」)

(アンドレア・ダ・フィレンツェ「キリストの陰府下り」)

コメント