幻の(?)日本語訳新約聖書 明治元訳(めいじもとやく)

明治時代の聖書を入手し、読んでます。傷みや虫食いもあり、わりと安く手に入りました。

明治のはじめ、外国人宣教師らにより聖書の「翻訳委員社中」が組織され、日本人の協力を得て聖書が日本語に訳されました。

ウィキペディアによると、1875年(明治8年)から新約聖書の分冊が刊行され、1880年(明治13年)に新約全体の翻訳が完了し、2分冊の本として出版されたとのことです。

故植田真理子氏が遺された「ばべるばいぶる」から引用します。

引用開始

ヘボン、S・ブラウンらによる翻訳委員会社中(翻訳委員会)訳の明治訳新約聖書、通称「(明治)元訳」です。今入手できる文語訳である文語(日R)は、旧約聖書のみが明治訳であり、新約聖書は大正改訳です。しかし多くのプロテスタント教会の礼拝で唱えられている主の祈りは明治訳だったりするなど、明治訳新約聖書を読む必要は今でもあります。

(略)

実は明治訳新約聖書には2つのバージョンがあります。旧約聖書が翻訳された時点で新約聖書の訳の一部が改訂されたのです。ここでは当初のものを「明治14年版」、改訂版を「明治37年版」と呼ぶことにします。この両者はけっこう違い、たとえば固有名詞も明治14年版はベツレヘム、明37はベテレヘムです。有名な「主の祈り」も文が違います。今の讃美歌に載ってる交読文は明治37年版方式なので、単に「明治訳新約」を挙げるならば明治37年版にしたほうがいいでしょう。

(略)

入力底本は国立国会図書館近代デジタルライブラリーから拝借しました。明14は54012782『新約全書』(横浜:米国聖書,M14=1881)、明37は40050756『新約全書』(横浜:米国聖書会社,M37=1904)を用いました。ただし明37のほうは国立国会図書館のミスで、181コマと182コマの間に1コマ欠落があります。348-349ページ、Act:8:3-Act:8:27に相当します。そこでこの部分だけは52012285『新約全書』(引照つき。神戸:大英国北英国聖書会社,M37=1904)の83コマ(350-351ページ)からとりました。ここだけ版形が違うのはそのためです。でも偶然か必然か、版形が違っても改ページ位置がぴったり符合しています。

引用終了

出典:http://www.babelbible.net/bible/bibhelp.cgi?helptext=meiji

旧約聖書の文語訳は明治の訳が今も出されていますが、新約聖書の文語訳は大正時代の改訳です。

現行の文語訳聖書はこの2つを1冊にしたものです。

改訳前の新約聖書を元訳(もとやく)と呼びます。旧訳と呼ぶと旧約聖書とまぎらわしいからでしょう。

(旧約聖書の改訳も進んでいたそうですが、アジア太平洋戦争下で完成することができず、敗戦後に口語訳聖書を刊行することになったため、翻訳を中断したそうです。完成間近だったらしいのですが、これは本当に幻の訳です。)

1917年(大正6年)に改訳の新約聖書が刊行されてからも、しばらくは明治元訳も出ていました。

もし元訳を古書で買うならこれがねらい目です。大正5年以前にプロテスタント教会で使われていた新約聖書はほぼ間違いなく明治元訳で、大正6年以降は混在しています。明治訳だから、発行年も明治と思われるのか、大正時代に出された明治訳が見逃され、比較的廉価で古書に出ていることがあります。

大正時代の聖書を見たときに、それが改訳なのか元訳なのか、すぐに見分けるコツは句読点の有無です。明治元訳には原則として句読点がありません。

私の記憶だと、奥付が昭和の明治元訳もあったと思います(昭和ヒトケタだったと思うのですが、もし記憶違いだったらすみません)。元訳がいつまで発売されていたのかは、私には、わかりません。戦後の版は見たことがないので、たぶん戦前に絶版になったのでしょう。

現在、明治元訳は一般の出版社から出ていませんが(※)、この訳は今日に至るプロテスタント教会の「主の祈り」にも使われ、戦前の日本のキリスト教思想書や文学にも多数引用されています。近代日本のキリスト教受容を考える上で必要な文献でしょう。ぜひ出版してほしいと思います。

※「ネストレ校訂版は改竄された新約聖書である」と主張する人たちによる明治元訳の復刻があるようですが、そのような特殊な主張の人たちと関わり合いたくありません。カトリックも一般のプロテスタントも(福音派の中の保守的な人たちも含めて)、ネストレ・アーラント校訂本からの訳を使ってます。

私や私の息子が、日本聖書協会や講談社に「明治元訳の新約聖書を復刻してほしい」という内容の手紙を送ったこともありますが、今のところ、復刻されていません。

岩波書店さん、明治の旧約も大正の新約(改訳)も日本聖書協会の現行品を買えるんだから、そんなのを岩波文庫で出すくらいなら明治元訳を出してください。講談社さんでもいいんですが、講談社学術文庫の1冊として出したら、きっと売れますよ。

整理すると、

戦前に広く使われた主な新約聖書の訳(文語訳)には、

「明治元訳」と「大正改訳」がある。(大正改訳は今も買えるが、明治元訳は絶版)

明治元訳には初期版(明治13年版?)と、旧約聖書の翻訳完成に合わせて改訂された後期版がある、

となります。

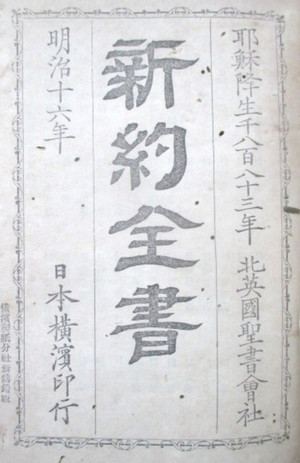

明治元訳には「新約聖書」という題のものと「新約全書」という題のものがあります。最初は分冊で出て、全訳された明治13年版は2冊本だったので(その年のうちに1冊本も出たようですが)、この1冊に新約が全部そろっているという意味で「新約全書」としたのかもしれません。ただし、全部そろっていて「新約聖書」となっているものもあり、統一されていません。版元の名前もいろいろです。米国聖書会社、北英国聖書会社、大英国聖書会社、大英国北英国聖書会社、英国聖書会社、大日本聖書舘・・・・。

私の個人的な興味かもしれませんが、1880年代の新約聖書を見比べると、興味深いです。西洋紙に印刷されたものと和紙に印刷されたものがあります。製本も洋綴じと和綴じがあり、用紙に和紙を使っているのに洋綴じのものもあります。版元の名前が違うのに中身はそっくりで、同じ原版(または紙型)を使用したと考えられるものもあります。別の団体に融通したのか、同じ印刷所で、版元の表記だけ差し替えて印刷したのか、実に興味深いです。印刷機や西洋紙をどうやって入手したんだろう? 船便でアメリカかヨーロッパから運んだ? いや~、興味深い。

国立国会図書館蔵書の「新約全書」(米国聖書会社 明治14年)と、今回私が入手した「新約全書」(北英国聖書会社 明治16年)は、どちらも日本横浜印行で字体まで同じ。

今でこそ、明治元訳はインターネットですぐ閲覧できますが、以前は幻の本でした。たまに古書店で見つけても、とても手が出ない高価品でした。

公開してくださった国立国会図書館様、ばべるばいぶる植田真理子様、明治学院大学様、ありがとうございました。

(伊藤一滴)

補足:明治元訳の時代にはまだネストレ校訂版がありませんでした(大正改訳はネストレを参照したようです)。『新契約聖書』の翻訳者永井直治先生だって、ネストレを否定したわけではなく、ステファヌスからネストレに至る主な新約ギリシア語校訂本を日本語に訳そうとされたのです。まずステファヌスを訳して上梓されたのですが、次の訳を出す前に日本は戦争となり、第二次大戦末期に亡くなられたのです。もし、そんな時代でなかったなら、次々に翻訳してネストレまで訳されたことでしょう。ネストレ父子、アーラント夫妻、その後の改訂者、また翻訳者たちのご努力には、ただただ頭が下がります。

コメント