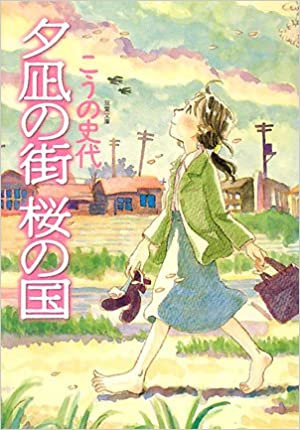

こうの史代『夕凪の街 桜の国』を読む

3つの短編漫画が収められた『夕凪の街 桜の国』はかなり売れたようですし、映画やドラマにもなったのでご存知の方も多いでしょう。

「夕凪の街」の舞台は、昭和30年(1955年)、原爆投下から10年後の広島です。

建設会社の会社員(女子事務員)と思われる平野皆実(ひらの・みなみ)は、子どもの時に被爆しました。父、姉、妹を原爆で失い、生き残った母と共に、粗末な家でつつましく暮らしています。

被爆から10年、好意を寄せてくれる男性がいても皆実はためらいます。はっきり書いてあるわけではありませんが、多くの人が死んでいった中で生き残った自分が幸せになっていいんだろうか、死んでいった人たちに申し訳ない、という思いが伝わってきます。

それでも、好きな男性から「生きとってくれて ありがとうな」と言われ、心の思いを吹っ切って幸せに向かって歩みだそうとしたそのとき、皆実は原爆症と思われる病気を発症し、それがたちまち悪化していきます。

読んでいて、つらくなる話です。

「このお話は終わりません」とあります。

「桜の国(一)」「桜の国(二)」につながります。

そのつながりは、すぐにはわからないのですが、読んでいくとだんだんに、これは皆実の弟の旭(あさひ)とその家族の物語だとわかります。

旭は、親戚宅に疎開していて被爆を免れました。そのまま親戚の家の養子になっていたのですが、やがて故郷の広島に帰り、実の母と暮らすようになります。大学を卒業した旭は就職し、やがて結婚し、妻と母と共に東京に移り住み・・・・、糸をつむぐように話がつむがれてゆきます。

旭は被爆者ではありませんが、被爆者の思いを背負いながら生きてゆきます。その思いを、旭の子どもたちは感じます。

注意深く読むと、いろいろわかってきます。

たとえば、皆実が何歳で被爆して何歳で死んだのか、「夕凪の街」のどこにも出てきませんが、「桜の国(二)」で旭が墓参りに行く場面があって、平野家の墓石に死んだ家族の没年と年齢が刻まれており、そこから家族がいつ何歳で死んだのか分かるのです。よく読むといろいろ気づきます。

これは、みごとな作品です。

被爆直後の広島の情景は、皆実の回想の中に少し出てくるくらいで、中沢啓治の漫画『はだしのゲン』とはまた違う描き方です。(『はだしのゲン』も非常に優れた作品です。こちらは長編。)

『夕凪の街 桜の国』は、声高に反戦を叫ぶのではなく、残虐な場面を強調するのでもなく、つつましく生きる庶民のささやかな日常を描きながら、戦争の深い深い傷を感じさせます。

一度読んだだけでは気づかなかったことも、何度も読むうちに、ああそうだったのかと判ってきます。

短編なのですぐ読めます。作者がいろいろな工夫を凝らしているのは、何度も読み返して気づいてほしいからでしょうか。繰り返して読むうちに、ジグゾーパズルのピースのように話がつながってきます。読み取るのに少し時間がかかるかもしれませんが、何度読んでも心に響く作品です。

(伊藤一滴)

コメント