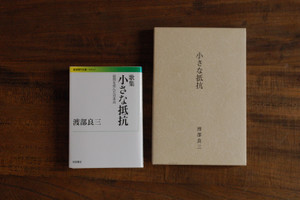

渡部良三著『歌集 小さな抵抗』

失礼を承知で言いますが、渡部良三(わたなべ・りょうぞう)という名は広く知られた名ではありません。『歌集 小さな抵抗』の岩波現代文庫版が出て(2011年)、この本が複数のメディアで紹介されたこともあり、関心を持つ人の間では知られる人となりました。でも、広く知られた人ではありません。

溢れるほどの情報過多の今日、私は、あまり人に本を紹介したりはしませんが、それでも、この本のことはぜひ多くの方に知ってほしいと思い、ここに書くことにしました。

渡部良三著『歌集 小さな抵抗』岩波現代文庫版・初版カバー(後ろ)より引用

アジア太平洋戦争末期、中国戦線で中国人捕虜虐殺の軍命を拒否した陸軍二等兵の著者は、戦場の日常と軍隊の実像を約七百首の歌に詠んだ。そしてその歌は復員時に秘かに持ち帰られた。学徒出陣以前の歌、敗戦と帰国時の歌も含めて計九二四首の歌は、戦争とその時代を描く現代史の証言として出色である。戦場においても人を殺してはならないという信条を曲げなかったキリスト者の稀有な抗いの記録である。

同文庫、見開きより引用

渡部良三(※引用者注)/一九二二年山形県生まれ。中央大学在学中に学徒出陣で中国・河北省の駐屯部隊に配属され(陸軍二等兵)、中国人捕虜を銃剣で突くという刺突訓練の時にキリスト者として捕虜殺害を拒否した。それゆえ凄惨なリンチを受けたが、その一部始終も含めて、戦場の日常と軍隊の実像を約七百首の歌に詠み、復員時に持ち帰った。(以下略)

引用終了

※引用者注:岩波版では「わたべ」になっていますが、氏を知る人は「わたなべ」と呼んでいました。「わたべ」と読むのはペンネームでしょうか? 未確認です。

著者自身の「はじめに」などによると、それは1944年の春の、大中華民国(現在の中華人民共和国)河北省深県東巍家橋鎮でのことでした。日本本土から来た、入隊したばかりの新兵48名は、縛られた中国人捕虜5名を銃剣で刺殺するよう命じられました。ろくに訓練も受けていない新兵たちでした。こうした捕虜の刺殺は刺突訓練といい、「戦闘時における度胸をつけさせるため」広く行なわれていたようです。著者によると、「刺突銃」と呼ばれる専用の小銃が使われたとのことで、「「刺突銃」は、照星がくるうなどして戦闘に使用できなくなった小銃を、銃剣と共に「捕虜刺殺専用」としたもので、いつの頃からか、こう呼び、在支旧日本帝国陸軍のどの部隊でも保有していた」そうです。この本の解説(今野日出晴氏)によると、「人を殺してはならないという倫理規範から、敵は殺さなければならないという倫理規範に転換させるものとして、刺突訓練は、重要な意味を持っていた。・・・・刺突訓練が終わると、初年兵たちは、古年兵から「お前たちもやっと一人前になれたなあ」と祝福されたのである」とのことです。学徒出陣で入隊したばかりの新兵、渡部良三は、この刺突訓練を拒否しました。「上官の命令は天皇陛下の命令」という時代でした。自分もこの捕虜のように殺されて埋められるかもしれないという覚悟で拒否したという意味の歌もあります。覚悟の上の命令拒否でした。しかし、法律や規則に基づく正規の裁きや処分はありませんでした。むしろ正規に裁かれたほうが、罰則は法律や規則で定める範囲で済んだでしょうに。命令に従って刺突訓練を終えた他の新兵らと共に、次に、拷問の見学をさせられました。中国共産党軍のスパイとされた20代と思われる女性に対し、古年兵らは「あそびのさまに」凄惨な拷問を加え、ついに、なぶり殺しにしました。そのあとで、刺突命令拒否の渡部良三に、嵐のような私的制裁(リンチ)が襲ってきました。それは、うめくこともできない、口の中にたまる血を吐くことも呑むこともできない、頬が腫れて「煮えたぎるこんにゃくふくむ」かのようなリンチでした。服の上からゆっくり水を浴びせられるリンチに凍え、訓練用の木銃で突かれ殴られるといった、次々に襲ってくるリンチの連続でした。戦友らが味噌汁を飲む前で、口腔が腫れ「さ湯もふくめぬ」状態だったそうです。

前回も書きましたが、それでも渡部良三は生きて帰りました。敵兵一人も殺せない兵士は「余り者」として扱われ、歩兵から、通信兵、電波探知機隊、敗戦間近の飛行隊と、次々に配置転換されたのだそうです。おかげで最前線での突撃命令を免れ、生き延びることができたとも言えます。彼は、生きて敗戦の日を迎えました。復員を前に病気になり、生きて帰ることができるかどうかという状況の中、それでも生きて帰りました。

残酷な話が続くのですが、救いを感じる話もあります。日本軍の炊事係として働いていた中国人労働者が、すれ違うときに小声で「殺さぬは大人(立派な人)」と声をかけてくれたとか、話が地元に広がったようで、現地の人から「渡部(トウベイ)」と呼ばれることが増えたとか、移動になった地で現地の子どもの耳だれの手当てをしてあげたら、最初は警戒されたけれどあとからとても感謝されたとか。

この本に所収されている戦地での歌の元になったメモは、わずかな紙に厠(便所)の中で書いて、復員のときに没収されぬよう、これも特設便所(おそらく仮設トイレ)の中で軍衣袴(軍服)の布の間に縫い込むなどして持ち帰ったとのことです。なかなか、歌集としてまとめられずにいたものを、定年退職後に編集し、私家版として刊行したのだそうです。その後、シャローム図書版が出て、岩波版が出ました。

歌の整理が遅れた理由を渡部氏本人が「はじめに」に書いています。「復員後、これらを整理しようと思い立ち、幾度も手を付けたが、こと捕虜虐殺のことに及ぶと気持が昂り、どうしても筆が進まなかった。整理を終えることが出来なかった。」

シャローム図書版には、高橋三郎氏の「序」が載っています。この「序」は岩波現代文庫版にはないので、少し長くなりますが、最後の部分を引用します。

引用開始

・・・・この歌集を氏がなぜ長い間秘めてこられたかという事情にも、言及しておきたい。中国で虐殺された犠牲者の凄惨な姿が、今もしばし夢に現れ、氏の心をさいなみ続けている由だが、こういう現実を自分は阻止できなかったにもかかわらず、この歌集を公表することによって、自分は平和の戦士であるかのような高ぶりの思いがきざすことを深く恐れたこと、またここに登場する人々がすべて実名で記載されているため関係者に迷惑の及ぶことを恐れたことが、公表をためらわせた理由であったと氏は述懐しておられる。しかし軍備の際限なき増強が続き、戦争に対する反省を弊履のごとく捨て去ろうとしている日本の現状を黙視するに忍びず、戦争責任の所在を今ひとたび明示するために、氏は一年あまり前に私家版として本書を編み(私家版は1992年刊、引用者)、内輪の知友に贈ることを思い立たれたのであった。しかし私は、ここに封じ込まれた血の叫びは、より広く世に伝えねばならぬとの思いに駆られ、公刊の切なる願いを氏に申し出て、そのご賛同を得ることができたのである。(略)この貴重な証言によって、われわれ日本人の良心の覚醒のうながされんことを、切に願う次第である。/ 一九九四年二月十七日

引用終了

渡部良三氏が内輪の知友に贈ったという私家版の歌集が高橋三郎氏の目に留まり、高橋氏の「切なる願い」によって一般の書籍として刊行された、ということのようです。その後、2011年に岩波版が出ています。20年前に高橋三郎氏は「戦争に対する反省を弊履のごとく捨て去ろうとしている日本の現状」と書きました。今、さらにそれが進んだようです。この国の首相は戦争の反省さえ口にしなくなりました。ひと頃前まで言っていた「不戦」も言わなくなりました。集団的自衛権というのは交戦権と同義ですから、不戦と言うわけにはいかないのでしょう。首相が言う意味での「平和」というのは、強大な軍事力で相手を抑えつけ、相手の軍事力を封じることをいうのでしょう。その発想はイスラエルやアメリカと似ています。その首相を国民の約半数が支持しているというのが今の日本の現状です。

こういう時代ですから、渡部良三著『歌集 小さな抵抗』が、広く世に知られるよう願います。

(伊藤一滴)

コメント